Legenden rund um Trier

Gründungssage der Stadt Trier

Im Jahre 1300 vor der Gründung der Stadt Rom führte der Assyrerkönig Ninus (Gründer der Stadt Niniveh) in der Absicht, seinen Herrschaftsbereich auszuweiten, Heere über die Grenzen seines Reiches. Fünfzig blutige Jahre seines Lebens verbrachte er in Kriegen, die er in Asien führte. Zuletzt überwand er den Baktrerkönig Zoroaster in einer Schlacht und liess ihn töten. Er selbst erlag aber einem Pfeilschuss, als er eine Stadt belagerte.

Er hinterliess seine Gattin Semiramis und zwei Söhne: Trebeta und Nina. Der ältere Sohn, Trebeta, entstammte einer Verbindung mit einer Chaldäerkönigin, die Ninus vor Semiramis geheiratet hatte. Nina dagegen war ihm von Semiramis geboren worden. Nach ihres Gatten Tod wollte Semiramis ihren Stiefsohn Trebeta heiraten. Da dieser sich aber ihrer Absicht widersetze, verfolgte sie ihn so lange mit ihrem Hass, bis sie ihn aus ihrem Reich vertrieb.

Trebeta und seine Freunde zogen nun lange umher. Das Los wies sie nach Europa. Nach langer Wanderung gelangten sie ins Moseltal. Gefangen von der Lieblichkeit der Landschaft beschlossen sie dort zu bleiben und eine Stadt zu erbauen. Nach Trebeta's Tod folgte ihm in der Herrschaft sein Sohn Ero. Er bestattete seinen Vater auf dem Juraberge. Auch liess er die Taten seines Vaters auf einer Marmortafel aufschreiben, die er der Erde übergab.

Nach Ero's Tod regierten eingeborene Trierer die Stadt. Sie begannen ihre Stadt zu befestigen. Zuerst erbauten sie an der Nordseite der Stadt aus Quadersteinen ein Stadttor mit grossen Türmen und nannten es Porta Nigra (Schwarzes Tor). Ein zweites Tor mit Türmen wurde gegen Osten errichtet. Dieses Tor nannten sie Porta Alba (Weisses Tor). Das dritte Tor wurde mit hohen Türmen an der Südseite der Stadt erbaut. Sie nannten es das Porta Media (Mitteltor). Ein viertes Tor stand im Westen am Ufer der Mosel. Es übertraf an Schönheit alle anderen Tore und wurde deshalb Porta Inclyta (Berühmtes Tor) genannt. Sie zierten es mit Sternen aus Gold, die dem benachbarten Hafen bei Tag und Nacht als Leuchtturm dienten.

Auch errichteten sie ein geräumiges Kapitol, ferner einen Göttertempel, in dem nicht weniger als 100 Götter verehrt wurden. Sie errichteten ferner zu Ehren des Gottes Merkur, den sie als höchsten Gott verehrten, einen Bogen von grosser Höhe, in dem sie ein überaus grosses eisernes Bildnis Merkurs mit zwei gewaltigen Magnetsteinen zum Schweben brachten.

Nicht weit davon erbauten sie über die Mosel aus mächtigen Steinen eine Brücke. Sie errichteten auch Türme, Paläste, Tempel, Statuen, Thermen und Theater. Sie leiteten auch zwei Bäche in die Stadt, damit sie fliessendes Wasser hatten. Sie errichteten auch ein Denkmal aus Marmor mit dem Bildnis des Gottes Jupiter, der eine goldene Schale in den Händen hielt, die mit Weihrauch oder anderen Räucherstoffen gefüllt wurde und eine duftende Rauchwolke spendete.

Auf die Gründungssage nimmt auch die Inschrift am Roten Haus zu Trier Bezug:

ANTE ROMAM TREVERIS STETIT ANNIS MILLE TRECENTIS.

PERSTET ET AETERNA PACE FRUATUR !

Eher als Rom stand Trier eintausend und dreihundert Jahre.

Möge es weiter bestehen und sich ewigen Friedens erfreuen !

Eurcharius, Maternus und Valerius - Die ersten drei Bischöfe von Trier

Im Jahr 50 nach Christi Geburt - Das heidnische Trier war in großer Aufregung. In ungezählten Massen strömten die Trierer und Römer auf dem Markt zusammen, um einen Mann in schlichtem Petersgewandt zu lauschen, der eine neue Lehre verkündete, die Botschaft eines gekreuzigten, die sie im tiefsten Inneren aufwühlte. Sie wollten, aufgeheizt durch ihre Priester, den Mann, der ihre Götter schmähte und absetzte, steinigen. Aber der Gott, den er verkündete, schützte ihn und seine beiden Gefährten, indem er die Rädelsführer plötzlich lähmte. Und als diese nun auf die Fürbitte des neuen Glaubensboten St. Eucharius den Gebrauch ihrer Glieder wiedererlangten, bewirkte dieses Wunder eine völlige Umkehr des Volkes. Immer neue Tausende kamen herbei und lauschten den seltsamen Männern und ihrer noch merkwürdigeren Lehre. Unter ihnen befand sich auch die Senatorswitwe Albana. Sie hatte eben ihren einzigen Sohn durch den Tod verloren. Auf ihr inständiges Bitten wiederholte St. Eucharius das Wunder seines Herrn. Der Jüngling stand auf und lobte den ihm unbekannten Gott der Christen.

Die edle Römerin ließ sich noch am selben Tag mit ihrem Sohn und einer großen Menge Volkes taufen. Aus Dankbarkeit überließ sie ihr Landhaus, südlich vor den Toren der Kaiserstadt, dem heiligen Eucharius als Versammlungsort der Christen. Hier feierte er, der erste Bischof der jungen Christen Gemeinde, zum ersten Mal in Trier das erhabene Opfer des neuen Bundes, hier unterrichtete, taufte und firmte er die Kateschumenen(*), erteilte er seinen beiden Gefährten Valerius und Maternus die Priesterweihe und sandte sie als Glaubensboten in die Umgebung Triers. Immer größer wurde die Zahl der Männer und Frauen, die durch den Feuereifer des Bischofs Eucharius für die christliche Lehre gewonnen wurde. Das Landhaus der Albana bot nicht mehr Platz genug für die Tausende, die nach der heiligen Taufe drängten. Da spendete Eucharius an drei aufeinanderfolgenden Tagen in dem Bache südöstlich der Stadt so vielen das heilige Sakrament, dass das dabei verwendete Öl sich über den ganzen Bach verbreiteter und Er fortan den Namen „olei via“ (d.h. Ölweg) - woraus sich Olewig bildete, erhielt.

23 Jahre leitete Eucharius die Trierer Christengemeinde. Da erschien ihm in der Nacht ein Engel und sprach: „Eucharius, bestelle dein Haus, denn du musst sterben. Eucharius versammelte voll Ergebung in Gottes Willen seine Getreuen um sich, teilte Ihnen seinen bevorstehenden Tod mit und ernannte seinen Mitarbeiter Valerius zu seinem Nachfolger im bischöflichen Amte. Aus dessen Händen empfing er mit großer Andacht die heilige Wegzehrung und entschlief dann sanft. Auf dem Friedhof der Albana fand er seine letzte Ruhestätte, neben dem Gotteshaus, dass den Namen Euchariuskirche erhielt, auf deren Platz heute die Basilika des heiligen Matthias steht.

15 Jahre lang war nun Valerius Bischof von Trier und ein würdiger Nachfolger des heiligen Eucharius. Bald war die Zahl der Christen in Trier größer als die der Heiden. Vor seinem Tode bestimmte er in Gegenwart einer großen Volksmenge den Maternus zum dritten Bischof von Trier. Der breitete im gleichem Eifer das Christentum immer weiter aus im Trierer Lande und zog in seinen letzten Lebensjahren nach Köln, das er wegen seiner günstigeren Verkehrslage zu seinem Bischofssitz wählte, wo er in hohem Alter starb.

Voll Trauer vernahmen die Trierer Christen die Nachricht vom Tode ihres Bischofs Maternus. Sie schickten eine Gesandtschaft nach Köln, den Leichnam des heiligen nach Trier zu bringen. Die Kölner aber weigerten sich, die heiligen Überreste herauszugeben. Da zeigte Gott selbst durch ein Wunder, dass der heilige Maternus in Trier beigesetzt werden solle. Man brachte nämlich die Leiche auf ein Schiff, und ohne Ruder und ohne Steuer trieb dieses durch die Strömung Rhein und Mosel aufwärts. Als es in Trier ankam, fingen die Glocken von selbst an zu Leuten, und das Schiff stand still. Die Trierer brachten die Reliquien in die Stadt, verehrten sie drei Tage lang und begruben sie dann in der Maternuskapelle neben der Euchariuskirche.

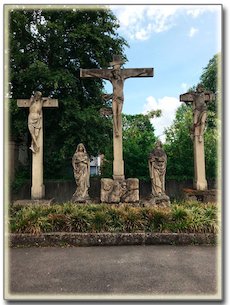

Das Andenken der ersten drei Bischöfe Trierers ist erhalten durch ihre Statuen über dem Eingang des Friedhofs von Sankt Matthias. Sie standen ehemals über dem Kloster Portal an der Stelle eines von Eucharius gestürzten Marmorgöttinenbildes, das man in Ketten auf dem Friedhof aufhing und später in den Brunnen des Klostergarten stürzte, wo die Kinder es mit Steinen verstümmelten. Das uralte Steinbild trug die Inschrift:

Wollt ihr wissen was ich bin

Ich bin gewesen ein Appgöttin

da St. Eucharius zu Trier kam

Er mich zerbrach, mein Ehr abnahm

Ich war geehret als ein Gott

Jetzt steh ich hier, der Welt zum Spott

Im Jahr 50 nach Christi Geburt, seind diese drei Bischöffe von Rom zu Trier kommen - Euch. Val. Mat

Quelle: Die Legenden vom Heiligen Trier, 1933

* Der Katechumenat bezeichnet im Christentum die Vorbereitung eines Taufbewerbers auf die Aufnahme in die Kirche durch die Taufe.

Der Dom zu Trier

Uralt ist die Stadt Trier an der grünen Mosel, uralt ist auch ihr stattlicher Dom. Ein kluger und geschickter Baumeister war betraut worden mit dem Bau jenes Gotteshauses, und unter seinen Händen gedieh das Werk aufs Beste. Aber mit einem Male stockte der Bau. Was heute zusammen gefügt wurde, war morgens bröckelnd, und es schien, als seien unsichtbare Kräfte am Werk, in der Nacht zu zerstören, was der Tag geschaffen. Der Meister war verzweifelt, denn wie er auch sann und grübelte, was er auch anstellte, nichts wollte ihn mehr gelingen. Da meldete sich eines Tages ein fremder Steinmetz bei ihm und er bot sich, den Bau in kürzester Zeit zu vollenden. Der Meister zögerte und verlangte eine Probe seiner Kunst. „Wenn ihr morgen früh nicht drei neue Joche fertig findet, so mögt ihr mich einen Lügner heißen“, antwortete der Geselle und ging davon. Dem Meister schien solche Arbeit unmöglich, und er glaubte, der Fremde wolle ihn narren. Schlaflos wälzte er sich auf seinem Lager und erwartete zweifelnd und hoffend den Tag. Kaum graute der Morgen, so eilte er hinaus zu dem Bau. Aber o Wunder, stolz hoben sich die drei Joche vor seinen Augen, und alles war festgefügt und kunstvoll ausgerichtet. Noch stand er in stummen Staunen, da trat der Geselle zu ihm und fragte lächelnd: "Nun, seid ihr zufrieden mit meiner Arbeit, Herr, und genügt euch die Probe?" Der Meister schwieg und betrachtete den unheimlichen Baukünstler mit misstrauischen Blicken. Der Geselle aber sprach: "Bis zur nächsten Christnacht Schlag 12:00 Uhr soll der Bau fertig sein, wenn ihr wollt, und die ehernen Tore des Kapitols in Rom sollen die Pforten schließen."

"Und welchen Lohn begehrst du?" fragte der Baumeister, den es kalt überlief bei diesem unglaublichen Versprechen. „Nichts als die Seele des ersten, der den Dom betritt“, war die Antwort.

Da merkte der Meister, dass er den Teufel dingen sollte zu den Werke und schauerte zusammen. Aber in seiner Not und seinem Stolz versprach er dem Bösen die Beute, im stillen hoffend, dass er ihn überlisten könne. Sofort begann der Teufel sein Werk. Der Dom stieg von Tag zu Tag höher und höher und die ganze Stadt pries den großen Meister. Der aber lag jeden Abend in seiner Kammer auf Knien und flehte in heißem Gebete zu der Gottesmutter, sie möge ihm doch beistehen und ihn retten aus seiner schweren Schuld, versprach auch reuig, alle Buße auf sich zu nehmen, wenn dem Satan seinen Lohn entrissen werde. Schon war der Tag vor dem hohen Feste gekommen, der Bau war vollendet. Stolz strebten die Türme zum Himmel empor. Nur die Torflügel fehlten noch. Der Teufel freute sich seines Werkes und flog nach Rom, die ehernen Flüge zu holen und der Pforte anzufügen. Er lud sie auf seinen Nacken und flog eilig zurück, um die Frist nicht zu verfehlen. Gegen Abend erreichte er den Gipfel des Montblanc und gedachte einen Augenblick zu rasten mit seiner schweren Last. Da trat plötzlich eine wunderschöne Jungfrau zu ihm und begann ein Gespräch, und ihre Gesellschaft deutete dem Bösen so kurzweilig und anmutig, dass er darob die Zeit vergaß. Doch plötzlich verschwand die liebliche Maid vor seinen Augen, und er merkte, dass er genarrt worden war. Erschreckt blickte er auf zu den Sternen, griff nach der Pforte und jagte durch die eisige Dezembernacht gen Trier.

Aber er kam zu spät. Mitternacht war vorüber, als er den Dom vor sich sah, aus seinen Türmen hallten die Glocken über das Land, die Fenster leuchteten im hellen Glanz der Kerzen, fröhlicher Sang durchbrauste die Hallen. In grimmiger Wut schleuderte er den Torflügel auf das Dach des Doms und fuhr davon. Drunten im Dome aber lag der Baumeister in einer verborgenen Ecken auf den Knien und danke Gott und seiner heiligen Mutter aus tiefster Seele. Sein Haar war weiß geworden in der furchtbare Nacht, und nie mehr rührte er die Hand zu einem Bauwerk, sondern ging in ein Kloster, um seine Sünde durch Gebet und Buße zu sühnen.

Quelle: Rheinische Legenden, Adam Josef Cüppers, 1926 (im original Wortlaut)

Der Domstein von Trier

Die Heilige Helena war von ihrer Pilgerfahrt ins Heilige Land glücklich nach Trier zurückgekehrt. Gott hatte ihr seinen Schutz und seine Hilfe in ihrem Vorhaben in reichem Maße zuteil werden lassen. Sie hatte das hochheilige Kreuz, das ungenähte Gewand unseres Herrn und Heilandes und andere kostbare Reliquien aufgefunden und mitgebracht. Zum Danke dafür ordnete sie als bald nach ihrer Rückkehr an, dass ihr Palast fortan dem Dienste des Allerhöchsten geweiht sein solle. Triers tüchtigster Baumeister wurde mit seinem sofortigen Umbau in einen herrlichen Dom betraut. Unter dem Schutze der Kaiserin ging der Dombau rasch vonstatten. Nur die Herbeischaffung der vier schweren Granitsäulen Vierung machte dem Baumeister größere Sorgen. Nirgends hat man einen schöneren Granit dafür finden können, als in den Steinbrüchen des Felsberges im Odenwald. Aber wie die 18 m hohen und 650 Tonnen beschweren Säulen unbeschädigt nach Trier bringen?

Für jeden dieser Kolosse brauchte man schon auf ebener Erde ein 16pferdiges Gespann, und der Weg aus dem Odenwald nach Trier ging über Berge und Täler. Da kam in dieser großen Not unerwartet Hilfe. Der Baumeister war eines Abends noch alleine auf der Baustelle. Man sah seinem bekümmerten Gesichte an, dass er noch immer keinen Ausweg gefunden hatte. Da trat ein Fremder zu ihm und sprach mit krächzender Stimme: „Ich will euch helfen, das Werk zu Ende zu führen, aber ihr müsst mir zuerst sagen was es denn werden soll“. Der Baumeister musterte den kühnen Fremdling von oben bis unten. Plötzlich fuhr ihm der Schreck durch die Glieder. Aus dem bis auf die Erde reichenden Mantel des Fremden schaute bei einer unvorsichtigen Bewegung ein Pferdefuß für den Bruchteil einer Sekunde hervor. Das aber hatte genügt, den Baumeister erkennen zu lassen, dass der Leibhaftige Gottseibeiuns vor ihm stand. Schon wollte er ihn durch das Kreuzzeichen in die Flucht schlagen. Da er aber so leicht keine Furcht kannte und auch der Trierer Schalk ihm im Nacken saß, besann er sich blitzschnell, dass er die Hilfe des Fremden wohl gebrauchen und annehmen und ihn dann ein Schnippchen schlagen können. So machte er gute Miene zum bösen Spiel und sagte leichthin: "Ei, sind Sie denn der einzige Fremdling in Trier, der nicht weiß, was hier geschieht. Das wird das größte Wirtshaus der Stadt, in dem Bacchus seine Feste feiern und das Geld auf dem Spieltischen rollen wird". Da frohlockte der Unbekannte. Die Wirtshäuser hatte er gar gerne. Dafür lieh er freudig seine Hilfe, denn sie waren seine besten Freunde und Helfer. Er schloss mit dem Baumeister einen Vertrag, in dem er sich verpflichtete die vier Granitsäulen aus dem Odenwald in einem Zeitraum von vier Wochen unbeschädigt herbeizuschaffen und aufzustellen. Dafür müsse er zum Eröffnungsfest eingeladen werden und auch weiterhin freien, ungehinderten Zutritt in dem neuen Wirtshaus haben. Acht Tage später stand schon die erste der herrlichen Marmorsäulen an ihrem Platz im neuen Dom, ohne dass jemand außer dem Baumeister wusste, wie sie dahin gekommen war. Der aber sagte zu niemanden ein Wort, außer zu dem Bischof Agritius. Nach seiner Unterredung mit diesem verdoppelte er die Zahl seiner Leute und lies sie fieberhaft bis in den späten Abend hinein schaffen, besonders in der Vierung. Nach acht Tagen stand morgens wieder eine der Riesensäulen im Dom, und nach einer weiteren Woche die dritte. Es war eine Freude, sie anzuschauen. Ihr dicht gelagerter blitzender Feldspat, untermischt mit Hornblendenteilchen, lachte einen jeden an, der sich darin spiegelt. Sie trugen jetzt schon so dreien spielend die mächtige Vierung mit ihrer allseitigen Frontlänge von 42 m. Als der Teufel am letzten Tage der vereinbarten Zeit mit der vierten Säule durch die Lüfte angesaust kam, hörte er schon von fern feierliche Glocken und Orgelsang aus dem angeblichen großem Wirtshaus.

Nichts Gutes ahnend, schaute er neugierig durch die hohen Fenster der Windstraße hinein. Wie der Blitz fuhr er zurück, denn sofort ging ihm ein Licht auf, und er erkannte, dass der Baumeister ihn betrogen hatte. Das war kein Wirtshaus, sondern ein Haus Gottes, denn überall standen Altäre, und durch die Kirche trug eben der Bischof die goldene Monstranz mit den Kreuzpartikeln, segnete sie nach allen Seiten und man dadurch dem Teufel die Gewalt über sie.

Der Teufel knirschte vor Wut, dass er sich so dumm hatte übertölpeln lassen. Dem Baumeister wollte er den Spaß aber noch versalzen. Mit der schweren Säule erhob er sich über den Dom, kreuzte ein paar Mal hin und her, auf und nieder, zielte und warf in seinem Zorn und Hass doch daneben. Die Säule fiel mit einem schrecklichen Donnerschlag vor dem Dom nieder und barste in zwei Stücke, die heute noch vor den Portale der Kathedrale zu sehen, und allenthalben bekannt sind unter den Namen: Der Domstein zu Trier.

Niemand hat größere Freude über ihn, als die Trierer Biwacken, die auf ihm herum rutschen und ihre Hosen zerreißen, wie die Trierer Mundart Werke so drastisch erzählen:

"Um Dumstaan sei m'r eromgerötscht - Et wor net emmer ginstig,

De Box zerröß, die Kaap verlor, De Kopp zerschonn, blutrönstig.

Kaom eich dann haam, dao woßt eich gleich, eich braucht kann Red' zu haalen,

Eich braucht bluß guden Dag ze saon, dat annert sät mein Aalen.

Roff de Trepp - Schlich eich meich off d'n Ziewen,

Doch mein Klepp, die sein net ausgebliewen."

Quelle: Phil. Laven, Triers Wahrzeichen. "Trier und seine Umgebungt in Sagen und Liedern", 1851 (im original Wortlaut)

Riktius Varus - Der Stadtgeist

Riktius Varus, der römische Stadthalter der die Thebäische Legion bei der heutigen Paulinskirche hinrichten ließ, fand nach seinem Tode keine Ruhe im Grabe. Er hatte den Lohn für seine bösen Taten, die vielfältig zum Himmel schrien, erhalten. Sein Pferd scheute bei einem Spaziergang und warf ihn ab, so dass er sich den Schädel zerschellte. Seit jener Zeit muss er ruhelos als Stadtgeist durch Trier wandern. War er einst ein Wüterich gegen die Trierer, so musste er zur Strafe jetzt ebenso sanft und gut gegen sie sein. In der mannigfachsten Vermummung begegnete er Ihnen, einmal in Tier-, dann wieder in Menschengestalt. Aber niemals durfte er Ihnen etwas antun. Eines Nachts fand ihn der Bischof von Trier, wie er quer über der Straße lag. Sie bekreuzigend, packte er kurz entschlossen und mutig den Unhold, steckte ihn unter seinen Mantel und alte mit ihm zur Stadt hinaus, sie endlich von ihm zu befreien. An der Schweicher Fähre stieg er in die Ponte und ließ sich übersetzen. Da sank das Fahrzeug unter bis auf einen handbreite Bord. Erschrocken fragte der Fährmann den Bischof, was er nur so schwer bei sich trage. Dann lüftete der Bischof seinen Mantel ein wenig, und Riktius Varus wurde in rotglühender Gestalt sichtbar, so dass der Fährmann vor Schrecken in Ohnmacht fiel. Der Bischof aber brachte den Bösewicht in den Meilenwald (*) hinter Schweich, wo er seither umgeht, Trier aber in Ruhe lässt.

* Heute Meulenwald Quelle: Legenden vom Heilligen Trier, 1933 / Heimatkunde des Regierungsbezirks Trier, 1929

Die Vergebung - Der Ring des Bischofs

Triers Erzbischof Arnold stand auf der alten Römerbrücke und schaute gedanken- und sorgenvoll hinab in die Fluten. Ihn drückte geheimer Kummer und raubte ihm fast alle Lebenslust. Die Sünden und Schwächen seines Lebens vor seiner Bischofsweihe, als er ein fröhlicher und flotter Offizier war, versetzten sein Herz immer wieder in Angst und Bangen. Vielzählig hatte er sie schon bekannt und gebüßt; immer wähnte er sie noch nicht vergeben. So oft schon hatte er Gott um ein Zeichen seiner Barmherzigkeit und Huld gebeten; immer vergebens. Schmerz und Zweifel durchwühlten sein Herz auch heute wieder. In der Sehnsucht, endlich ein Zeichen zu erhalten, dass der Erlöser der Sünder sein heißes Flehen erhört habe, streifte er plötzlich den goldenen Bischofsring vom Finger, warf ihn hinab in die Mosel und rief: „Kehrst du in Jahresfrist zurück in meine Hände, so sollst du mir ein Zeichen sein, dass Gottes Zornesblick in Gnaden sich gewendet hat und meine Schuld mir vergeben ist.“

Die Zeit floss dahin. Das Jahr war schon beinahe um. Der Ring aber war noch nicht wiedergekehrt. Je näher es seinem Ende zuging, desto heißer ward Arnolds Flehen, desto härter wurden seine Bußwerke. Tag und Nacht lag er auf den Knien, aß und trank fast nichts mehr, sondern kasteite sich nur. Und der ganze Bischofshof nahm innigen Anteil an dem Leid seines Herrn, denn die Ungewissheit hatte ihn krankgemacht und fast ganz verzehrt.

Da stürmte am letzen Tag des Jahres, als der Bischof schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, der Koch zu seinem Herrn ins Zimmer und rief voller Freuden: „Herr Bischof, Herr Bischof! Euer Ring, Euer Ring! Er ist da, hier in meiner Hand trage ich ihn. In einem Hecht, den ich eben vom Markt brachte, fand ich ihn.“ Da löste sich der Alp, der auf des Bischofs Gemüt wie ein eiserner Ring gelegen hatte. Glücklich sprang er auf, und ein herzinniges: „Deo gratias“! entrang sich seinen Lippen. Von der Stunde an war er gesund, geistig und körperlich. Ungesäumt mussten sie ihm den feierlichen Ornat anlegen. Dann eilte er in den Dom, in dem gerade eine große Volksmenge versammelt war, stieg auf die Kanzel und verkündete ihr, wie Gott ihm gnädig gewesen sei, und bat sie, dem Herrn mit ihm zu danken. Nie ward im Dom ein Tedeum fröhlicher angestimmt. Nie antwortete das Volk andächtiger und inniger, als an diesem Tage, denn der Bischof war ob seiner Güte und Leutseligkeit der erklärte Liebling der Trierer.

Quelle: Sagen und Erzählungen aus dem Moseltale. P. Chr. Plein, 1880

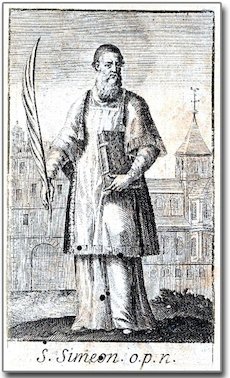

Simeon von Trier

Vor 900 Jahren regierte in Trier Erzbischof Poppo, der Sohn des Markgrafen der bayerischen Ostmark und Schüler des frommen und tatkräftigen Wolfgang von St. Maximin. Dreißig Jahre trug er in seiner kraftvollen Hand Krummstab und Schwert, besiegte mit List und Gewalt Triers Feinde und heilte die Wunden, die die lange Reihe von Kriegsjahren dem Lande, vor allem den Kirchen und Klöstern, geschlagen hatte, nach dem gelobten Land.

Zwei Jahre lang durchwanderte er an der Hand seines Freundes Simeon das Land seiner Sehnsucht, dass sein Führer als Mönch des Klosters am Sinai so genau kannte. Mit ihm schaute er Nazareths und Bethlehems Gefilde, den Berg der Verklärung und den der tiefsten Erniedrigung, kniete er am Grabe des Erlösers nieder und betete für das Trierer Land. Und als dann das Schiff sie, allen Stürmen zum Trotz, wieder glücklich nach der Bischofstadt im Moselland zurückgeführt hatte, da wusste der Bischof gar nicht, wie er seines treuen Führers vielfältige Dienste genügend belohnen könne. Er bat ihn, sich irgendeine Gunst, eine Stella als Abt oder am Dom, oder was sonst sein Herz begehre, auszuwählen; keine sei ihm zu schade für seinen Freund. Der aber schüttelte wehmütig das Haupt und sprach: „Herr Bischof, Länder und Meere habe ich bereist und befahren, vieler Völker Städte gesehen, aber auch die Eitelkeit aller Irdischen. Nie bin ich glücklicher gewesen, als in meiner stillen Zelle im einsamen Kloster am Roten Meere. In der Einsamkeit, fern von den Lockungen der Welt, will ich auch fortan meinem Gott wieder dienen in Buße und Andacht. Vergönnet mir ein Plätzchen im Turm des schwarzen Tores. Da will ich mich vorbereiten auf Tod und Ewigkeit und, so lange ich noch kann, Gotte Segen auf Euch und Eure Stadt herabflehen.

Dem Bischof standen die Tränen in den Augen, dass er sich von seinem geliebten Freunde trennen sollte. Immer und immer wieder drang er in ihn, ihn doch nicht zu verlassen. Simeon aber blieb standhaft. Da umarmte ihn der Bischof und versprach seiner Bitte Gewährung.

Mit ihm ging er hin zum Römertor, damit er sich seine Klause aussuche, wo er fortan, so nahe dem Leben und doch abseits von seinem Getriebe, sich allein dem Dienste Gottes widmen wollte. Hoch oben in der Porta Nigra wählte Simeon seine Zelle aus. Und dann kamen Maurer und mauerten ihn in Gegenwart des Bischofs auf eigenen Wunsch lebendig ein, damit er nie mehr in Versuchung käme, die Einsamkeit zu verlassen und in die Welt zurückzukehren. Nur in der Decke der Zelle ließen sie, so wollte es Simeon, eine kleine Öffnung, durch die ihm von Zeit zu Zeit milde Gaben für des Leibes Notdurft gereicht werden könnten, die ihm aber nicht gestattet, noch einmal einen Blick in die eitle, selbstsüchtige Welt zu tun. Die Tür der zweiten Kirche der Porta Nigra trug Jahrhundertelang die Inschrift: „In diesem Turme wurde der Heilige Simeon von Erzbischof Poppo am 30.November 1028 eingeschlossen.

Sieben Jahre lang lebte so Simeon mitten in Trier als Einsiedler, nur seinem Gott und seinem Seelenheil dienend. Als er sein Ende nahen fühlte, ließ er zum Letzen Mal seinen bischöflichen Freund rufen, damit er ihm die Wegzehrung zur Reise in die Ewigkeit reiche. Und dann starb er im Beisein des Bischofs eines seligen Todes. Kaum hatte seine Seele diese Welt verlassen, als Gott schon ihre Herrlichkeit offenbarte. Lahme und verkrüppelte Glieder erhielten wieder ihren Gebrauch, Blinde wurden sehend, von anderen schweren Krankheiten heimgesuchte gesund. Unter großer Feierlichkeit und Andacht wurde das Leichenbegängnis gehalten. Wegen der vielen Wunder, die da geschahen, dauerten dreißig Tage fast ununterbrochen Lob- und Preisgesänge.

Poppos Dankbarkeit währte über das Grab hinaus. Im alten Römertor ließ er seinen Freund zur letzen Ruhe bestatten und bewirkte nach kurzer Zeit seine Heiligsprechung. Über seinem Grabe erbaute er eine herrliche Doppelkirche und taufte sie, dem frommen Klausner zu Ehren, St. Simeon. Das Messingtor der Kirche aber ließ er zieren mit dem bei den Trierern vielfach vergessenen Wahlspruch des Einsiedlers:

Nosce te ipsum - (Erkenne dich selbst)

Quelle: Gesta Treverorum

Helena, die fromme Magd des Krämeramtshauses

In alter Zeit diente im Krämeramtshause in der Fleischstraße eine Magd, wie es in Trierer ihresgleichen nicht gab. Helena war sie genannt, war arme Leute Kind und musste sich schon früh ihr Brot bei Fremden verdienen. So schön sie war, so fromm, fleißig und guten Herzens war sie aber auch. Wenn die anderen Mägde noch schliefen, kam sie bereits aus der Kirche und hatte wohl unterwegs schon einen Armen durch eine Gabe erfreut, denn sie sparte sich selber am Munde ab, um den Hungrigen helfen zu können. Darum ruhte Gottessegen auf allem, was sie tat und angriff, und er ward auch ihrem Herrn zuteil, dem sie in Treue diente. Der wusste das auch und hielt sie hoch in Ehren. Gar oft sah er voll Staunen, wie Gott ihre Arbeit, die sie täglich morgens in seinem Namen begann, segnete. Ging sie bei trüben Wetter an die Wäsche, so fing gleich die Sonne an zu scheinen. Fehlte es einmal an Brand im Hause so kochte sie ohne Feuer die Speisen gar. Fütterte sie das Vieh, dann gab die Kuh doppelt so viel Milch, legten die Hühner dreimal so viel all Eier als sonst. War kein Wein mehr da so füllte sie Wasser in die Krüge, und die Gäste kosteten den besten Wein. Einmal kam die dreifache Zahl der zum Essen angesagten Gäste, so dass der Wirt nicht aus und ein wusste. Helena aber richtete voll Vertrauen auf Gott das Mahl mit dem, was da war an. Und siehe, alle wurden satt, so dass der Wirt vor Staunen nicht wusste, was er sagen sollte. Kein Wunder, dass das Krämeramtshaus diese seltene Magd schätzte und sie für kein Geld entbehren wollte. Und doch hatte Gott sie schon mit 18 Jahren zu etwas höherem bestimmt.

Helena glich in ihrer Schönheit und Herzensreinheit der schönsten Maienrose. Als der Kaiser Constantius in Trier einzog, fügte es der Lenker aller Schicksal, dass seine Blicke auf die schöne Magd des Krämeramtshauses fielen und sein Herz in Liebe zu ihr entbrannte. Er wünschte sie zur Gemahlin, und Helena war alsbald bereit, weil sie in allem Gottes Fügung sah. So wurde die Dienstmagd Kaiserin, saß auf goldenem Throne und trug fortan die schönste Krone aus Gold und Edelsteinen, sie, die in ihrem ganzen Leben noch keinen Schmuck gesehen, viel weniger an sich getragen hatte. Aber auch auf dem Thron glühte ihr Herz dem Heiland entgegen, und sie ward ein Engel für Trier, das ganze Land, besonders aber für die Kirche Christi, dessen Name in dem heiligen Trier damals schon hoch in Ehren stand. Lange Zeit aber gewartet dass Krämeramtshaus, dessen Schutzpatronen Sankt Helena ward, eine wandgroße Abbildung der Wundertaten der frommen Magd Helena wie ein Heiligtum.

Quelle: Phil. Laven, Triers Wahrzeichen. "Trier und seine Umgebungt in Sagen und Liedern", 1851 (im original Wortlaut)

"In diesem Zeichen wirst Du siegen"

Konstantin der Große schickt sich zum Kampfe gegen Marentius an. Die Legionen in dem Lager zwischen Heidenburg und Thalfang auf dem Hunsrück waren die ersten die er in Bewegung setzte. Konstantin war selbst von seiner Burg in Neumagen gekommen, sie von der Höhe bergab über die Moselstraße nach Trier und von da weiter nach Süden zu führen. Als der Kaiser mit seinen Legionären auf der „Kron“, der höchsten Spitze des Leyenberges oberhalb Neumagens, angekommen war, zeigte sich plötzlich am Himmel ein Kreuz, dass sich in den Wolken über der Sonne hellleuchtend erhob und die Inschrift trug: "In diesem Zeichen wirst du siegen". Das Flammenzeichen am Firmament lässt das Heer auf einen Schlag zum Stillstand kommen. Alles ist wie vom Strahlenkranz des Kreuzes geblendet. Der Kaiser beschattet die Augen mit der Hand um sich das Zeichen genau einzuprägen. Eine tiefe Bewegung hat sich seiner bemächtigt. Er winkt die Höflinge und Götzenpriester herbei. Sie zittern und vermögen nicht, es zu deuten.

Das Heer zieht weiter seine Bahn. In großer Gemütsbewegung begibt sich der Kaiser am Abend zeitig zur Ruhe. Die Traumwelt umfängt ihn bald, und er erblickt Jesum Christum mit einem Kreuze, ähnlich dem, dass er am Tage zuvor geschaut hatte. Und der Heiland spricht zum Kaiser: „Lass dir dieses Zeichen als Labarum(*) bilden und an die Spitze deiner Standarte heften! In meinem Kreuze ist die Kraft, durch die du über alle deine Feinde siegen wirst".

Die Erscheinung verschwand. Der Kaiser erwachte. Noch in der Nacht ließ er seine Vertrauten kommen und teilte Ihnen das Traumbild mit. Es ließ ihm keine Ruhe mehr. Am frühen Morgen schon eilte er an der Spitze seines Heeres nach Trier. Dort befahl er alsbald die tüchtigsten Goldschmiede der Stadt vor sich. Er übergab Ihnen eine Zeichnung und ließ sie danach ein Kreuz anfertigen. Es stellte eine Lanze vor, die oben eine goldene, mit Edelstein besetzte Krone zeigte und darunter das Monogramm Jesu Christi. An den Armen des Kreuzes spielte die Fahne von Purpur, mit Gold und Edelsteinen kunstvoll verbrämt. Unterhalb des Kreuzes waren die Brustbilder des Kaisers und seiner Söhne auf der Lanze eingegraben.

Die Trierer Künstler schafften ihm das Kreuz. Der Kaiser zog damit in die Schlacht, und die Verheißung der nächtlichen Geschichte ging in Erfüllung. Konstantin besiegte unter dem Labarum, wie das geheimnisvolle Palladium genannt wurde, den Marentius und alle seine Feinde, und sein Sieg war der Sieg des Christentums über das Heidentum. Von Geschlecht zu Geschlecht aber vererbte sich das Wunder, dass sich einst an den Ufern der Mosel ereignete.

Quelle: Legenden vom Heiligen Trier, 1933 Nach Eusebius von Caesarea "Vita Constantini", 4. Jahrhundert

* Das Labarum war die Hauptheeresfahne der spätantiken römischen Armee seit der Zeit Kaiser Konstantins

Der Helenbrunnen in Euren

Vor den Toren Trierers stand in alten Zeiten ein herrlicher Palast, umhegt von grünen Matten, schattigen Hainen, geschützt durch eine dreifache Mauer. Helenas Sohn Konstantin hatte ihn seiner viel geliebten Mutter erbauen lassen, damit sie in der herrlichen Natur und Waldesluft Erholung und Gesundheit fände. In seiner Nähe entsprang im kühlen Waldes Schatten ein klarer Quell. Als viele Jahrhunderte später, da nur mehr Trümmer von dem Palaste kündeten, die Eurener Kinder am fröhlich rinnenden Bächlein Blumen flückten und sie in den Quell streuten, sahen Sie tief unter im Wasser eine liebliche Jungfrau sitzen, angetan mit einem geblümten Rocke, der dem heiligen Rock glich. Auf ihrem Haupte blitzte eine Krone aus Gold, und in ihrem Haare glitzerten Edelsteine. Sie winkte und lächelte gar holdselig den unschuldigen Kindern zu. Und als eilig ihre Eltern kamen, gleichfalls das Wunder zu schauen, sahen Sie auch die Jungfrau mit der Krone, umkränzt vom Heiligenschein. Da wussten Sie, das ist Helena, die heilige Kaiserin war. Gleich dünkte Ihnen der einfache Waldesquell nicht gut genug für dieses Wunderbild. Aus den Trümmern des Palastes bauten sie ihm einen neuen Brunnenkranz, der der holden Erscheinung würdig war. Voll stolz auf ihr Werk leiteten dann die Eurener das Wasser des klaren Quells zum neuen Brunnen. Das Wasser aber wollte nicht und kehrte bergauf zurück zur alten Stelle. Dreimal leiteten sie es um, und dreimal rann es zur Quelle zurück. Da ward den Eurener angst und bang.

Sie wussten nicht, ob es Teufelsspuk oder Gotteswerk sei. Sie klagten dem Pfarrer ihr Leid. Der beruhigte sie mit klugem Rat. Sie nahmen Kreuz und Fahne, geweihtes Wasser und Weihrauch und zogen in langer Prozession, der Pfarrer an der Spitze, hinaus zur alte Quelle und dann zum neuen Brunnen. Dreimal pilgerten sie im Kreis um beide, und der Pfarrer weihte dann den Brunnenkranz mit heiligen Wasser und duftenden Weihrauch zu Sankt Helenas Ehre. Und siehe, als sie jetzt den Quell wieder zum neuen Brunnen leiteten, da rann der Strahl nicht mehr zurück sondern sprudelte silberhell in das Gestein. Helenenbrunnen heißt er noch heute und fließt weiter zu Ehren Sankt Helenas, der Schutzpatronen von Euren. Wer sich ihm in der Nacht vom 18. August, dem Gedenktag der Heiligen, mit unschuldigem Kinderherzen und frommem Kinderglauben nahet, dem wird das Glück zuteil, in seiner Tiefe die heilige Trierer Kaiserin zu schauen.

Quelle: Legenden vom Heiligen Trier, 1933

Der Mönch und der Heilige Rock

Nach wahrheitsgetreuer Überlieferung aller unserer Vorfahren hörte vor langer Zeit ein sehr frommer Bischof der Metropole, die sich rühmt, die Hüterin der Reliquien des Herrn zu sein, verschiedene Ansichten des Volkes über die in dem Schatzbehälter des Domes seit Menschengedenken bewahrten kostbaren Heiligtümer. Die einen behaupten, es sei die ungenähte Tunika des Herrn, die anderen dagegen, es sei das Purpurgewand, mit dem er zur Zeit des Leidens bekleidet gewesen. Einige hinwiederum wähnten, dies Pfand der Liebe seien die Sandalen des Welterlösers. Da sehnte der fromme Bischof Triers sich, dieser Meinungsverschiedenheit durch Erforschung der Wahrheit ein Ende zu machen. Nach gemeinschaftlicher Beratung mit Volk, Welt- und Ordensklerus verordnete er ein dreitägiges Fasten für die Stadt Trier und demütiges Gebet, von Gott die Gnade zu erflehen, dass mit seiner Zulassung einem aus ihnen der Anblick dieses großen Geheimnisses gestattet werden. Nach dem Fasten versammelten sich Klerus und Volk der Stadt in der Kirche des heiligen Petrus.

Ein Mönch von besonderer Freundlichkeit wird aus der Menge erwählt. Er soll das Geheimnis des Herrn schauen und dem Oberhirten offenbaren. Der Mönsch öffnete also den Schrein, in dem der heilige Agritius diesen Schatz geborgen hatte. Allein, wie er den Deckel hebt, um hinein zu schauen, dann nimmt ihn ein geheimer Ratschluß Gottes, gegen den es keine menschliche Weisheit gibt, das Licht der Augen. Daher urteilten alle Leute von Einsicht und Klugheit infolge der Blindheit, mit der einen solch frommer Mann geschlagen worden sei, es sei der Wille Gottes, dass niemals ein Sünder zum anschauen dessen zugelassen werden solle, was nicht einmal ein Gerechter anblicken dürfte. Nach jeder Stunde hat daher niemand mehr die Öffnung jenes Schreines versucht.

Quelle: Legenden vom Heiligen Trier, 1933 - Nach der vita Agritii, der Lebensbeschreibung des heiligen Agritius aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts

Der Heilige Nagel des Trierer Domes

Helena suchte die Nägel, mit denen der Herr ans Kreuz geheftet war, und fand sie. Aus dem einen ließ sie ein Pferdegebiss machen, damit erfüllt werde die Weissagung des Propheten: an diesem Tage wird stehen auf den Säumen der Pferde: heiligt dem Herrn. Den zweiten gab sie einen Ehrenplatz in Diadem des Kaisers, damit er ihn gegen die Gefahren des Krieges schütze. Den dritten schickte sie durch Agritius, einen Antiochier, den sie sich von ihrem kaiserlichen Sohn als Bischof von Trier erbeten hatte, nach der Mosel und Kaiserstadt. Viele Bistümer beneiden Trier um diesen kostbaren Schatz, und der Kölner Bischof Bruno, der bereits den Petrusstab nach Köln gebracht hatte, suchte sich auch den heiligen Nagel für seine Stadt zu sichern. Er vertraute der großen Macht des Goldes und bestach den Domführer, der den heiligen Nagel, in weichen Zinnen verpackt, an Bruno ausliefern sollte. Da entfloß Blut der Reliquie, färbte die zinnene Umhüllung und das Gewand des Diebes rot, und erschrocken brachte dieser den Nagel wieder an seinem Platz.

So blieb die Reliquie in Trier, und Erzbischof Egbert ließ, den Formen des Nagels nachgehend eine Umhüllung ganz aus Gold dafür anfertigen, mit Edelstein, Emailie und Filigran geschmückt, ein Wunder der Arbeit und des herrlichsten Farbenzaubers.

Auch nach Egberts Tode war der heilige Nagel nochmals der Gefahr des Diebstahls ausgesetzt. Damals regierte Poppo als Bischof von Trier. Er befand sich einige Jahre im Orient, als ein Bischof aus Metz sich den heiligen Nagel anzueignen suchte. Aber auch diesmal wieder wusste die Reliquie sich in gleicher Weise der Stadt Trier zu erhalten. Wieder floss Blut aus ihr, befleckte die Gewänder des Geistlichen, der sie trug, und tropfte zur Erde. Da bekannte er sein Vergehen, erbat und erhielt Verzeihung. Erst zwei Jahre nach dem Tode Poppos gelang es einem Papste, wenigstens einen ganz kleinen Teil des heiligen Nagels als Reliquie für eine andere Stadt zu erlangen. Es war Leo IX, für den die untere Spitze des Nagels abgenommen wurde. Er schenkte sie seiner geliebten Stadt Toul, in der er einmal Bischof war.

Quelle: Das heilige Trier / Egid Beitz, 1927

Wie St. Matthias entstand

Zur Zeit, als der heilige Matthias noch auf Erden weilte und von Land zu Land zog, das Evangelium zu verkünden, kam er auch auf den Saargau. Hier fand er ein gar hartes Stück Arbeit vor. Die Bauern nahmen zwar willig und gläubig die neue Lehre an; aber es fiel ihnen so unendlich schwer, sich von ihren heidnischen Gebräuchen zu trennen und den Aberglauben aus ihrem Herzen zu reißen. Kaum hatte der Apostel seinen Stab weitergesetzt, so fielen sie wieder und wieder in den alten Wahn zurück. Soviel der heilige Matthias auch zu tun hatte, denn zahlreiche Dörfer des Saargaus dienten noch den Götzen, so musste er immer wieder zurückkehren zu den Neuchristen, sie zu mahnen und im alleinseeligmachenden Glauben zu stärken. Das rieb seine Gesundheit allgemach auf, und er musste sich notgedrungen in die Einsamkeit zurückziehen, um sich zu seinem weiteren Werke als Sendbote Christi zu stärken. Die raue Luft des Saargaues war dazu nicht dienlich: das milde Klima Triers zog ihn an.

Mühselig schleppte der Apostel sich bis an die Saar bei Mettlach und suchte sich dort, da seine Füße ihn nicht mehr trugen, einen Schiffer, der ihn saarabwärts gen Trier führe.

Niemand aber fand sich, der den armen Jünger Jesu diesen Wunsch erfüllen wollte, denn an der Saar lebten nur Heiden. Schließlich aber schenkte ein alter Schiffer dem Apostel aus Mitleid eine große Bütte, die ihn saarabwärts tragen können. Voll Vertrauen auf Gottes Schutz setzte der heilige Matthias sich in das eigenartige Fahrzeug, stieß vom Ufer ab und ließ es ohne Ruder treiben. Als er schon ein gutes Stück Weges abgetrieben war, die Nacht anbrach und die Gegend immer wilder und zerklüfteter wurde. ward im Apostel doch etwas bänglich zu Mute. Wenn er dann einen Lichtschein am Ufer erblickte, rief er in der Hoffnung, eine gute Seele möchte sich seiner erbarmen: „Hol über! hol über!“. Aber nur das Echo antwortete. Überall, wo er vorüberkam, landete und beherbergte ihn niemand. So trieb denn Matthias immer weiter, von der Saar bis in die Mosel. Als das seltsame Schiff am frühen Morgen die Stadt Trier passierte, geschah es, dass zur selben Zeit St. Medarder Frauen Ihre Wäsche zum Trocknen ausspannten. Sie hörten die Rufe des Apostels und sahen voll stauen das merkwürdige Gefährt auf dem Wasser. Mitleidigen Herzens sprangen die beherztesten unter ihnen in einen Kahn, fischten die Bütte auf und brachten den durchnässten Insassen glücklich ans Land. Sie schafften auch gleich trockene .Überkleider herbei und stärkten ihn gutmütigen Herzens, so viel sie konnten. Der Heilige sagte Ihnen ein herzliches: „Vergelts Gott!“ und baute an der Stelle, wo die Frauen ihn gelandet hatten, dass später so berühmte Kloster Sankt Matthias

Der Stern von St. Matthias

Jahrhunderte waren über die weltberühmte Benediktiner Abtei Sankt Matthias hinweggerauscht. Unzählige Kriegswirren hatten sie bedrängt. Wie oft schon hatte sie die Gebeine der Heiligen, die sie ihre kostbarsten Schätze nannte, flüchten oder in der Eile tief in die Erde bergen müssen. Kein Schrecken aber war größer, als der den die wilden Scharen der Normannen über Trier und ganz besonders über Sankt Matthias brachten. Sie verwüsteten Kirche und Kloster, mordeten die Mönche, vernichteten Archiv und Bibliothek. So kam es, dass man, als die Kirche wieder aufgebaut wurde, trotz allem Suchen die Gebeine des heiligen Matthias nicht mehr finden konnte. Die Mönche vereinten sich in heißem Gebet um ein Zeichen vom Himmel. Da geschah es, dass einer der Mönche, der frommste und demütigste von allen, eines Traumgesichtes gewürdigt wurde. An der Stelle, wo die heiligen Kleinodien in der Basilika verborgen waren, sah er plötzlich einen Stern von ungeheurer Helle aufstrahlen. Immer mehr wuchs ist die Fülle des Lichtes und verbreitete sich rasch über das ganze Land. Vom Glanze des Sternes geblendet, erwachte den Mönch, schlief aber bald wieder ein. Und siehe, an der Stelle, an der eben der Stern sich gezeigt hatte, sprudelte nun ein kristallheller Quell, dessen Wasser unaufhaltsam anschwoll und nach allen Seiten hin, ja über den ganzen Erdkreis sich ergoss, überall Leben spendete, Wachstum förderte und Früchte zeitigte. Der Stern, der Quell waren das Apostel Grab, von dem Wahrheit und Gnade, Glaubensleben und Heldenkraft, ausgehen sollten über Stadt und Land. Die Mönche gruben nach und fanden den größten Schatz der Basilika, den Leib des Apostels. Zur Erinnerung daran ziert heute die Mensa des Apostelaltars ein weißer Stern mit einem Kreuz, und am Giebelrelief des Schreins trinken zwei Edelhirsche aus der Wunderquelle, die am Fuße einer Palme aus dem Boden quillt.

Quelle: Legenden vom Heiligen Trier, 1933 (in original Wortlaut)

Das Märtyrerkreuz zu St. Paulin

Aus der ägyptischen Landschaft Thebais, in der das Christum schon früh Eingang gefunden hatte, traf am 4. Oktober des Jahres 286 die Thebäische Legion unter ihrem Anführer Thyrsus in Trier ein. Sie hatten die römischen Fahnen im Morgenlande mit Ruhm bedeckt und sollte in Trier von harten Kämpfen ausruhen. Trier empfing sie mit großen Ehren, das Volk um jauchzte sie, und Palmatius der Stadt erster Bürgermeister, sagte ihnen, die sich durch ihren Mut ebenso ausgezeichnet hatten, wie durch ihre Christusliebe, ein herzliches Willkommen.

In Trier herrschte damals der kaiserlich Präfekt Rictius Varus. Kaiser Maximian hatte ihn entsandt, das Kreuz, das Eucharius aufgeplatzt hatte, zu vernichten und die Götter wieder auf den Thron zu setzen. Er hätte keinen geeigneteren Mann dafür finden können. Sein Hass gegen die junge Kirche war nicht geringer, als der seines kaiserlichen Auftraggebers. „In den Staub mit Christus und seiner Kirche“. Mit diesem Losungsworte trat er sein Amt an. Auf des Marsfeld Mitte schlug er seinen Richterstuhl auf. Daneben war die Statur des Kriegsgottes Mars aufgestellt, vor dem die Opferfeuer brannten.

Wutschnaubend sah Rictius Varus den festlichen Empfang, den die Trierer Christen der ersten christlichen Legion, die in die Stadt einzog, bereiteten. „Diese Christenhunde!“ raste er, „für meinen Kaiser und Roms Götter haben sie keine Blumen.“ Sofort gab er Befehl, Thyrsus und seine Soldaten noch am selben Tage vor seinen Richterstuhl zu laden.

Und nun stand die Thebäische Legion, narben- und ehrenreich vor ihren Richter, dem vor Rachsucht todbleichen Rictius Varus. “Streut Weihrauch den Göttern, euren Beschützern in den Kämpfen für Kaiser und Reich! So will ich es der alte römische Brauch“, so herrschte er Thyrsus an. Furchtlos blickte dieser den Präfekten an und sprach voller Bekennermut: „Wir sind treue Soldaten unseres Kaisers, dem wir den Eid der Treue schworen. Aber auch unserem Schöpfer und Erlöser, dem Christengott haben wir Treue gelobt. Nie werden wir diesen Schwur brechen.“ Drohend richtete Rictius Varus sich auf und schrie Thyrsus an: „Opfere oder stirb!“ „Wir opfern nur einem Gott“ antwortete Thyrsus voll Würde, „und dessen Opfer ist nicht blutig. Unzählig male haben wir in furchtbaren Kämpfen dem Tode ins Auge geschaut. Wir fürchten auch den Tod von deiner Hand nicht.“ Und seine Legionäre jauchzten ihm zu und riefen wie aus einem Munde: „Wir sind Christen und wollen lieber sterben als den Göttern opfern.“

In ohnmächtiger Wut versagte dem Präfekten die Sprache. Er winkte den Liktoren, und schon rollte des Thyrsus Haupt in den Sand. Dann fielen auf einen weiteren Wink die heidnischen Söldner über die Legionäre her. Wie eine Mauer standen die mutigen Männer, die nie in Schlacht und Not gezittert hatten. Freiwillig legten sie ihre ruhmbedeckten Waffen nieder und ließen sich ohne Gegenwehr für Christus in den Tod führen. Mit Lanzen und Schwertern fielen die Söldner über die Todgeweihten her und machten sie nieder bis auf den letzten Mann. Heiteren Anblickes, als ginge es zu einem Freudenfest, empfingen die Legionäre den Todesstreich. Das ganze Marsfeld war mit Leichen bedeckt, und sein Boden trank ganze Ströme mit Märtyrerblut. Mit eisernen Haken schleppten die Henker die Leichname zur Mosel und warfen sie in den Fluss, der weithin von dem Blut der christlichen Legionäre gerötet wurde.

Vor der Kirche St. Paulin stellten Trierers Christen ein graues Kreuz als Wahrzeichen der trierischen Märtyrer auf. Liebliche Blumen, getränkt von Christenblut, sprossen aus dem Boden und umgaben es in duftendem Kranze. Millionen haben im Lauf der Jahrhunderte davor gekniet und Ehre den heiligen Blutzeugen erwiesen. Rictius Varus und seine Söldlinge aber sind verflucht und vergessen.

Quelle: Legenden vom Heiligen Trier, 1933

Die vier Steine St. Paulins

Palmatius, der erste Bürgermeister Triers, war von bangen Ahnungen erfüllt. Er kannte den Christenhass und den Blutdurst des kaiserlichen Statthalters und befürchtete, dass ihm das gleiche Schicksal ereilen wird wie den 6000 Mann der Thebäischen Legion, die er vor kurzem noch bei ihrem Einzug in die Stadt Trier so freudig als die ersten christlichen Soldaten der Kaiserstadt willkommen geheißen hatte.

Seine Ahnung hatte ihn nicht getäuscht, kaum hatte der Tag begonnen, traten die Schergen des Kaisers schon bei ihm ein, ihn schleiften ihn vor des Präfekten Richterstuhls.

Palmatius nahm von seiner Tochter rührend Abschied und empfahl sie des Himmels Schutz. Die aber war sehr gefasst, tröstete den Vater und erklärte, mit ihm für Christus sterben zu wollen. Sie ließ sich auch durch die Häscher nicht abhalten, ihn vor den Richter zu begleiten. Rictius Varus erwartete sein neues Opfer schon. Vor ihm stand auf einer Säule das festlich geschmückte Bildnis des Jupiters, der in seiner Hand die Donnerkeile drohend schwang. Vor der Säule war ein Altar aufgerichtet, auf dem ein Götzenpriester Weihrauch zu Ehren Jupiters auf einem golden Herde verbrannte.

Drei Bürgermeister Triers harrten schon ihres Urteilspruches an den Stufen des Richterstuhls. Kaum war Palmatius ihnen beigestellt, als Rictius Varus sie auffordere, ungesäumt den Göttern zu opfern, andernfalls sie sich dem Kaiser widersetzten und des Todes gewärtig sein müssten. Die vier aber weigerten sich einmütig und in gleicher Gesinnung, dem Befehle des Tyrannen zu gehorchen. Für Christus zu sterben, dünkte ihnen ein höherer Preis als des Kaisers Gunst. So viel der Präfekt auch drohte, sie blieben standhaft bei ihrer Weigerung. Da sprach er das Bluturteil über sie und winkte den Liktoren es sofort zu vollziehen.

Im Umkreis des Thrones blinkten vier weiße Steine, auf die sie die mutigen Bekenner niederzwangen. Vier Nacken wurden entblößt, vier scharfe Beile blinkten im Sonnenstrahl, und vier edle Häupter rollten gleichzeitig in den sich vor Blut rot färbenden Sand. Die Tochter des Palmatius stand zunächst wie erstarrt, als sie das Haupt ihres Vaters fallen sah. Dann aber kam Leben in sie. Festen Schrittes trat sie vor den grausamen Präfekten und sprach in prophetischem Geiste: Deine Götter sind Eitelkeit, Lug und Trug. Du magst ihnen jetzt noch viele Opfer bringen, nicht fern aber ist der Tag, da sie in den Staub sinken werden. Christi Kreuz aber wird auf herrlichen Tempeln über Trier thronen. Du nahmst mir den Vater, hier stehe ich, lass auch mich töten, ich sterbe gerne, gleich ihm für den, für den auch er sein Leben hingab. Dann stürzte hin zum Leichnam ihres Vaters, ihm den letzten Gruß zu entbieten. Sie kniete sich nieder und ihre Hände umfassten das edle Haupt und hoben es hoch, ihm noch einmal ins Angesicht zu schauen, das sie immer so liebevoll angeblickt hatte. Sie rief seinen Namen mit einer so zarten Stimme, sodass allen Anwesenden das Herz vor Jammer brach.

Nur der Tyrann auf dem Thron blieb ungerührt. Er winkte die Schergen herbei und befahl: „in den Kerker mit ihr, den tiefsten – den schlimmsten. Sie sehnt sich nach dem Tod. Wohlan - so soll sie zur Strafe leben in tiefer Kerkernot“.

Die rohen Henkersgehilfen zerrten sie weg von der Leiche ihres Vaters, legten ihr Fesseln an und schleppten sie in den finstersten Kerker. Sie aber folgte hocherhobenen Hauptes ihren Bedrängern. Konnte sie nicht gleich für Christus sterben, so wollte sie wenigstens mit ihm leiden.

Die vier Steine, auf denen die vier Bürgermeister Trierers ihr Leben ausgehaucht hatten, stehen noch immer auf der Wiese vor der Kirche St. Paulin. Wer sich reinen Herzens in den Nächten des Märtyrermonats Oktober der Wiese naht, kann die mutigen Christusstreiter sehen, wie sie in weißen Kleider gehüllt, sich auf den vier Steinen niederlassen, das abgeschlagenen Haupt in der Hand, alle segnen die guten Willens sind.

Quelle: Legenden vom Heiligen Trier, 1933

Heilige Erde

Von Trier pilgert der einst ein großer Sünder nach Rom, um Verzeihung seiner Schuld zu erlangen. Ihn dünkten seine Sünden so schwer, dass nur der Stellvertreter Gottes auf Petri Stuhl sie ihm verlassen können. Reuig und ohne jede Beschönigung klagte er sich seiner zahlreichen Vergehen an. Der heilige Vater war bereit, ihm die Lossprechung zu gewähren, doch solle er ihm zuvor als Zeichen seines guten Willens eine Handvoll Erde seiner Vaterstadt bringen. Gehorsam kehrte der Pilger alsbald nach Trier zurück. Dort auf dem Marsfelde zu Sankt Paulin grub er die Erde aus und brachte sie dem Papste. Der nahm sie in die Hand und machte das Zeichen des heiligen Kreuzes darüber, während er sein Herz in heißem flehen himmelwärts richtete. Und siehe, aus der Erde träufelten zahlreiche Blutstropfen hernieder. „Das ist das heilige Blut der Märtyrer“ sprach der Papst, „das auf trierische Erde geflossen ist. Alle Trierer stehen in ihrer Huld, und auch Dir wird Gott wegen der Verdienste dieser seiner heiligen Verzeihung und Gnade gewähren. Gehe nun hin und verkünde den Trierern, was du gesehen hast. Sie sollen eingedenk sein, dass sie auf heiliger Erde wohnen.

Die Hieronymushöhle in Trier

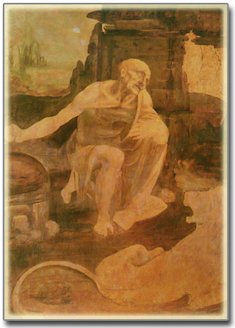

Von Rom kamen um das Jahr 370 zwei edle, für alles Gute und Schöne begeisterte Jünglinge, Hieronymus und sein Freund Bonosus, spätere Trierer Bischof, nach der Moselstadt, von der sie so viel gehört hatten und in der sie Roms und Hellas Kunst in hoher Blüte wussten. Hier studierten Sie, was die berühmtesten römischen, griechischen, und hebräischen Redner, Dichter und Schriftsteller aller Zeiten gesagt, gesungen und geschrieben hatten. Sie erkannten aber auch, was die Zeugen Jesu Christi über den Nazarener lehrten und erglühten in heißer Liebe zu den menschgewordenen Gottessohn. Diese Liebe erfasste Hieronymus so tief, dass er die Welt und ihrer lauten Freuden floh und sich als Klausner in die stille Felsengrotte gegenüber der wunderlieblichen Abtei Sankt Marien zurückzog. Er richtete sich die Höhle wohnlich ein und hieb sich ein fächerartiges Gestell für seine Bücher in die weichen, roten Sandsteinwände ein. Hier lebte er fortan lange Zeit nur der Betrachtung und dem Studium des Buches der Bücher, der Heiligen Schrift. So leicht störte ihn niemand hier in der Einsamkeit, denn die Höhle war für des Menschen Fuß nur schwer erreichbar. Nur zuweilen kam einer seiner Freunde und brachte dem stillen Einsiedler das Wenige, was er für des Leibes Notdurft brauchte. An den Frühlings- und Sommerabende aber saß Hieronymus draußen vor der Höhle. Dann ruhte sein versonnener Blick auf dem wunderlieblichen Bilde vor ihm im Moseltale, auf dem grünen Rebenlaub des „Augenscheiners“ zu seinen Füßen oder dem dunklen Tannengrün zu seinen Häupten. Dann sang und klang es in ihm, zwang ihm die Feder in die Hand, und es entstand die Bulgata, Übersetzung der Heiligen Schrift, und die Chronik des heiligen Eusebius. Und als er sein Werk vollendet hatte, kehrte er wieder in die Welt zurück und ward der berühmte Kirchenvater, als der er heute in der ganzen christlichen Welt verehrt wird. Die Hieronymushöhle aber hält den Namen des großen Heiligen in Trier für alle Zeit fest.

Quelle: Legenden vom Heiligen Trier, 1933 (im original Wortlaut)

Kaiser und Bischof im Amphitheater - Das Ende der Spiele

Lange schon hatten die Trierer geschrien: „Brot und Spiele“. Umsonst, der Kaiser hatte andere Sorgen. Die Franken bedrohten Trier. Da aber tat der Imperator einen großen Schlag gegen sie, besiegte sie und nahm sogar ihren Fürsten gefangen. Nun war die Zeit gekommen, des Volkes Sehnen nach den blutigen Spielel zu erfüllen. Von allen Seiten trafen die Gäste und Gesandten zu den großen Feste im Amphitheater ein. Die 30.000 Sitze reicht nicht aus, die Menge derer, die von allen Seiten herbeiströmten, zu fassen. Die Arena prangte im festlichen Schmucke. Mit duftigem Rosenwasser wurden die Tausende besprengt, ihre Ungeduld zu trösten, bis der Kaiser kam und das Zeichen zum Beginn der Kämpfe gab. Die Vorspiele, Kämpfe der wilden Tiere, fanden kaum Beachtung. Menschenblut wollten die entnervten Römer und die Trierer sehen.

Der stolze Frankenfürst sollte sein Leben gegen den König der Wildnis verteidigen oder sterben.

Endlich ist der Kaiser da und gibt das so heiß ersehnte Zeichen. Einer der vielen Zwinger öffnet sich. Knurrend stürzt ein mächtiger Löwe in die Arena und peitscht den Sand wütend mit dem Schweife. In gestrecktem Lauf springt er, von Hunger gepeinigt, denn seit drei Tagen schon hatte man ihm nichts mehr zu fressen gegeben, um seine Gier zu reizen, die Zuschauerreihen an, dass die Menschen entsetzt aufschreien. Wieder öffnet sich ein Zwinger. Heraus tritt diesmal ein Mensch, der Frankenfürst, und schreitet in erhabener Würde durch die Arena. Dann steht er still, hebt den Blick und sucht die Reihen der Zuschauer ab, bis er den gefunden hat, den er als seinen grimmigsten Feind hasst, den Kaiser. Kaum hat er ihn erblickt, fliegt sein Jagdspieß, den man ihm als einzige Waffe gelassen hatte, im hohem Bogen hinauf, so dass er dem erschrockenen Kaiser vor die Füße fällt. Da hat auch schon der Löwe den Fürsten erblickt und springt in gewaltigen Sätzen, froh der willkommenen Beute, auf ihn zu. Wie ein Marmorbildnis steht der Franke und lässt das wilde Tier auf sich anstürmen. Alles ist in höchster Spannung, was da kommen soll, springt auf und steht auf den Sitzen, damit ihnen ja nichts entgeht. Aber o Wunder! Das hungrige Tier fällt den Fürsten nicht an. Es steht still vor ihm und schnuppert, stößt ein Freudengebrüll aus und leckt ihm die Hand. Über dessen Gesicht geht ein Leuchten, er bückt sich, greift das Tier bei den Vorderfüßen, hebt es hoch und steckt seinen Kopf in den weitgeöffneten Rachen des Löwen. Atemlos lauscht alles. Kein Laut ist hörbar. Der Löwe aber beißt nicht zu, sondern steht still und fest wie eine Mauer. Es war sein Herr, den er hier wiedergefunden, der ihn einst als Jungtier gefangen und aufgezogen hatte, so dass er ihm wie ein Hündchen gehorchte und auf Schritt und Tritt folgte. In der Schlacht war er mit seinem Herrn, von dem ihn der Kampf weggesprengt hatte, gefangen genommen und in die Arena in Trier gebracht worden.

Nun zieht der Franke den Kopf aus dem Rachen des Löwen, streichelt das Tier und schaut triumphierend zum Kaiser hinauf. Das Volk aber brüllt, klatscht tosenden Beifall und streckt die Hände mit hocherhobenen Daumen zum Kaiser empor. Immer wieder ertönt der stürmische Ruf: „Gnade, Gnade!“

Der Kaiser aber will nicht. Mehr noch haßt er den Franken, wie dieser ihn. Die Schmach, die er ihm eben noch angetan hat, kann er ihm nicht verzeihen. Wutschnaubend springt er auf, die Hände mit dem nach unten gestreckten Daumen hoch emporhaltend, zum Zeichen, dass der Franke sterben muß und zwar sofort.

Im selben Augenblick aber richten sich alle Augen auf den Eingang der Arena. Die Wächter werden von kräftige Hand zur Seite geschleudert. Herein tritt der Bischof von Trier. Die Mitra krönt sein priesterliches Haupt. In der Linken trägt er den bischöflichen Hirtenstab. Hochaufgerichtet und zürnenden Blickes schreitet er furchtlos bis in die Mitte des blutgetränkten Kampfplatzes und stellt sich schützend vor den todgeweihten Franken. Dann richtet er das unergründliche, seelenvolle Auge auf den Imperator und hebt die Hand mit feierlichem Ernst empor. Atemlos lauscht das Volk. Der Kaiser aber ist erstarrt ob der Kühnheit des Bischofs. Der erhebt seine Stimme, dass sie wie ein Orkan anschwillt, und ruft: „Im Namen unseres Herrn Jesus Christi gebiete ich Dir ein Einhalt in Deinem frevelhaften Tun. Des Blutes ist nun genug verflossen. Christen und wehrlose Gefangenen hast du hier hingemordet. Wehe Dir, wenn du nicht umkehrst von diesem Wege! Unser Gott ist der Gott der Liebe. Aber sein Fluch wird über Dich kommen, wenn du fortfährst, unschuldiges Blut zu vergießen.“

Dann schweigt der Bischof. Grabesstille folgt. Voll Staunen und Grauen vernimmt das Volk die beschwörende Mahnung des Kirchenfürsten. Was wird der Imperator tun? Aller Augen sind auf ihn gerichtet. Der Kaiser ist zitternd, halb ohnmächtig auf seinen Sitz zurückgesunken. Wider seinen Willen muss er sich dem Boten des Christengottes beugen, denn von ihm ging ein Licht aus, dem er nicht widerstehen konnte. Noch einmal bäumt er sich auf, dann aber senkt er das Haupt, erhebt sich und streckt die Hand mit emporgehobenem Daumen weit von sich. Der Franke ist frei. Dann steigt der Kaiser von seinem Thron hinab in die Arena und neigt das Haupt demütig vor dem Priestergreis. „Ich folge Dir, mein Vater“, so spricht er leise und ehrerbietig. Von den Tage ab war die Arena des Amphitheaters verödet. Das Kreuz Christi hatte über die Tempel der Götter in Trier besiegt.

Der Teufel wandert aus Trier aus

In Trier regierte der fromme und seeleneifrige Bischof Nicetius. Er baute die steinernen Tempel, vor allem die bischöfliche Kathedrale und die Klöster, wieder auf, die die Völkerwanderungen zerstört hatte, und errichtete in den Seelen wieder den Tempel des Heiligen Geistes. Voll Unerschrockenheit und Charakterstärke machte er den Fürsten die Erfüllung der göttlichen Gebote zur Pflicht. Dem König Theoderich hielt er seine Fehler vor und redete ihm streng ins Gewissen. Zu den Höflingen, die sich an seine Strafrede nicht störten, sprach er das kühne Wort: „Gottes Wille wird geschehen; aber des Königs Wille wird nicht in allem Schlechten geschehen, solange ich mich dem zu widersetzen vermag.“ Als König Theodebert eines Sonntags mit mehreren seiner Beamten, die Nicetius ihrer Verbrechen wegen aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen hatte, in den Dom kam, trat der Bischof ihm entgegen und sprach: „Heute wird hier die Feier der Messe nicht vollzogen, wenn nicht die Exkommunizierten vorher den Dom verlassen. Und er setzte die heilige Handlung erst dann fort, als jene sich entfernt hatten. So grub er den Teufel auf jede Weise das Wasser ab. Er ging den Trierern, Geistlichen und Laien, mit dem besten Beispiel in allem Guten voran, war selbst ein Mann der Abtötung und des Gebetes, der Mildtätigkeit und der Nächstenliebe. Das wurmte den Teufel, denn er sah seine Felle fortschwimmen, und er hetzte den König Chlotar gegen den großen Bischof auf. Nicetius hatte den König, der ein öffentlicher Sünder war, mehrmals von den Sakramente zurückgewiesen. Da trachtete Chlotar ihm nach dem Leben. Nicetius musste flüchten und das Los der Verbannung tragen. Chlotar aber starb bald eines jähen Todes, und sein Sohn Segebert rief den Verbannten wieder zurück. Der Teufel knirschte vor Wut. Noch einmal unternahm er einen Generalsturm auf Trier.

Er schickte die Pest über die Stadt, so dass die Menschen wie die Fliegen umfielen. Nicetius betete unaufhörlich um Barmherzigkeit für sein Volk. Er selbst pries den Herrn in dem von Ihm gedichteten „Te Deum laudamus“, und sein Freund Benantius Fortunatus, der damals bei Nicetius „Als Verbannter ein Dach, als hungernder Brot, als Nackter Bedeckung, als Müder Ruhe, als Fremdling Hoffung“ gefunden hatte, lobte den menschgewordenen Heiland in seinem lieblichen Hymnus „Pange lingua“. Gott erhörte ihr Flehen, ließ die Sonne seiner Gnade über Trier wieder leuchten und Gebot der Pest plötzlich Einhalt. Zur selben Stunde hörte man oberhalb der Moselbrücke einen donnerähnlichen Lärm, der die ganze Stadt in Schrecken versetzte. Aus dem Getöse, dass mehrere Minuten anhielt, vernahm man eine mächtige Stimme die rief: „Was wollen wir weiter in Trier anfangen, Gesellen? An dem einem Tore wacht der Priester Eucharius, an den anderen Maximinus, in der Mitte Nicetius. Wir können fortan hier nichts mehr ausrichten und müssen diese Stadt ihrem Schutz überlassen.“ Und ein wildes Heer raste über Trier dahin, dem Grüneberg zu, hüllte ihn in Flammen und Rauch ein, spaltete ihn in der Mitte und fuhr dann in die Tiefe. Nur ein Teufelchen hatte den Anschluss verpasst, versteckte sich, als es sich allein sah in einem Weinfass und geht noch jetzt in Trier um, namentlich dann, wenn der Wein und der Viez gut geraten sind.

Die Kreuzzeichensaga

Vor 1000 Jahren durchzogen wilde Kriegsscharen Deutschland, raubten, mordeten und sengten. Überall wo sie hinkamen, verbreiteten sie Schrecken und Elend. Nur die Trierer lebten sorglos in den Tag hinein, schwelgten im Wein, der im letzten Jahr so gut geraten war, und taumelten aus einem Vergnügen ins andere. Aber einer der Bürger, ein frommer und weiser Mann, der seiner Kaiserstadt schon viel Gutes erwiesen hatte, ließ sich von diesem verderblichen Taumel nicht fortreißen. Ihn hatte Gott zur Rettung des heiligen Triers ausersehen und sandte ihm im Traume ein Wunderzeichen. Vom Markusberge stieg ein schwarzes Ungetüm auf und bedrohte Trier mit Tod und Verderben. Voll Schrecken lief er noch in der Nacht zum Bischof und sprach: „Herr Bischof, sendet eiligst ein Heer zum Markusberg, denn feindliche Kriegsscharen ziehen heran und werden Schrecken und Verwüstung über unsere Stadt bringen.“

Der Bischof aber, der noch neu war, den man nicht kannte und nicht wusste, wie vertrauenswürdig er war, schenkte seinen verzweifelten Worten keinen Glauben, schlug die Mahnung in den Wind und ließ ihn, als er nicht aufhören wollte zu klagen und zu mahnen, vor die Tür weisen. Da wandte der fromme Mann sich zum Himmel und rief ein dreifach Wehe aus über die leichtsinnige Stadt:

„Doch nein, ich rufe kein Wehe, gib Gnade wie bisher,

Nur lass an deine Zeichen sie glauben immer mehr!“

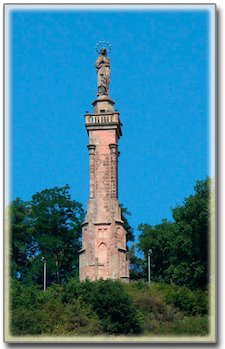

Und Gott erhörte sein inständiges Flehen. Schwarze Nacht umzug am hellen Tage das Gewölbe des Himmels. Das Volk lief erschreckend zusammen. Da fielen plötzlich aus den Wolken zahllose flammende Kreuze herab. Nun hegte niemand mehr Zweifel an den mahnenden Worten des Sehers. Schnell rüstete der Bischof ein Heer und sandte es zu Markusberge. Da rückten die wilden Scharen auch schon heran. Wie Löwen fochten die Trierer und trieben sie in wilder Flucht zum Lande hinaus. Der Bischof hieß eine dreitägige Sühneandacht im Dome halten und errichtete zum Dank für die wunderbare Rettung ein großes Kreuz auf dem Markte, das noch heute steht und die Inschrift trägt: „Zum Andenken an die Kreuzzeichen, die vom Himmel auf die Menschen herab gefallen waren, errichtete mich im Jahre der Menschwerdung des Herrn 958, im zweiten Jahre seines Episkopats, Heinrich, Erzbischof von Trier.“

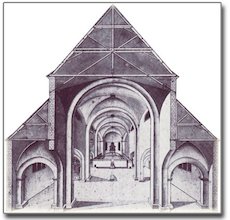

Der Steinbruch der Liebfrauenkirche

In der Liebfrauenkirche, das Wunderwerk der Gotik, dem unter allen Gotteshäusern Triers der Preis der Schönheit neidlos zuerkannt wird, war im Bau begriffen. Einer zwölfblätterigen erschlossenen Rose im Grundriss gleich, sollte sie das Sinnbild der „rosa mystica“ werden, als die wir die Gottesmutter verehren. Schon ruhte ihr Gewölbe auf zwölf Säulen, dem Symbol der zwölf Apostel, den geistigen Säulen der Kirche. Schon raten Turm und Kuppel hoch empor, unser lieben Frauen Ehre weithin zu künden. Wagen um Wagen hatten lange Jahre hindurch das edle Gestein dazu aus dem mächtigen Steibruch im Zewener Forst angefahren.

Nun hieb man aus der steilen Felswand den letzen Stein, der dem in vollendetzer Harmonie erbauten Gotteshause dienen sollte. Die Werkleute des Steinbruchs waren in voller Geschäftigkeit. Mit Hammer und Pickel und Hebeeisen ging man dem harten Gestein zu Leibe. Da erscholl plötzlich ein dumpfes Gestöse, ein Rollen und Krachen, daß die Arbeiter bang zusammenfurhen, dann in höchstem Schrecken das Werkzeug fallen ließen und so schnell ihre Füße sie trugen, die Flucht ergriffen. Denn Flammen fuhren aus der Tiefe empor und schossen an der Felswand hinauf. Kaum hatte der letze der Arbeiter den Fuß vor den Steibruch gesetzt, da dehnten sich die Felsen, barsten und stürzten donnernd in die Tiefe, aus der Rauch aufstieg und den Steinbruch einhüllte. Die Werkleute standen starr vor Schrecken. Dann entblößten sie din Dankbarkeit das Haupt und prisen Maria, die ihre Diener so wunderar beschütz und gerettet hatte.

So liegt der Steinbruch noch heute. Keines Menschen Fuß hat ihn mehr betreten, und kein Stein ist mehr aus ihm hervorgegangen. Der Hölle Zorn waren die Falmmen entstiegen, weil man das Gestein zu Marias Preis verwandt hatte. Und Gott hatte sie gewähren lassen, weil er nicht wollte, daß das Gestein des Zewener Bruches noch zu einem andern Bau werwendet wrüde, nachdem es zu Ehren der reinsten Himmelbraut, der Unbefleckt Empfangene, gedient hatte.

Quelle: Phil. Laven, Triers Wahrzeichen. "Trier und seine Umgebungt in Sagen und Liedern", 1851 (im original Wortlaut)

Die "Trierische Elisabeth"

In einem kalten Winter, dem ein Sommer des Misswuchses folgte, glich das Haus der Adelheid von Beßlich, der frommen Witwe des einstigen Bürgermeisters von Trier, einer Herberge, die nie leer wurde von Hilfesuchenden und Verzweifelnden. Tag und Nacht standen in ihrem großen Hause auf der Weberbach drei geheitze Räume und drei Hochherde für die Armen bereit, denen sie gleichzeitig Speiß und Trank reichen ließ. Da die wohltätige Frau niemand unbeschenkt weggehen ließ, schrumpften ihre Vorräte schnell zusammen. Die Menge derer, die vom Hunger getrieben an ihre Tür kam und um Brot schrie, wurde aber täglich größer. So geschah es, daß ihre Speicher eines Tages leer waren und sie einer armen Frau kein Stückchen Brot für ihre frierenden und hungernden Kinder mehr darreichen konnte. Da bat die Arme tränenden Auges, ihr doch zu gestatten, den Speicher kehren zu dürfen, um im Staub und in der Spreu nach Körnern zu suchen. Ihre Bitte wurde ihr gern erfüllt.

Als die arme Frau aber mit dem Besen in der Hand den Speicher betrat, fand sie ihn bis zum Dach voll des schönsten Korns, sodaß auch nicht ein Sack mehr hineingegangen wäre. Spornstreichs und voll Aufregung erschien sie alsbald wieder vor Adelheid, ihr das geschaute Wunder zu berichten. Die aber fiel auf die Knie und dankte Gott für diesen Gnadenerweis, der es ihr ermöglichte, allen Darbenden zu helfen, bis neues Getreide wuchs. Die Armen Triers aber nannten die fromme Frau fortan nicht mehr anders als die „Trierische Elisabeth“, indem sie für unser Stadt das war, was St. Elisabeth einst war für die Armen in Marburg. Solange der Gangolfsturm steht, den sie der Stadt Trier als Bergfried schenkte, wird ihr Name in Trier unvergessen bleiben.

Karl Dickopp - Der arme Küchenjunge der Abtei St. Matthias

Die Abtei St. Matthias hat hohen Besuch. Einem vornehmen Gaste aus Wien gilt das erlesene Festmahl im großen Klostersaale. In Silber und Gold schimmert die Tafel. Ordengeschmück sitzt der Gast auf dem Ehrenplatz zur Rechten des Abtes. Da erhebt er sich, klopft an sein Glas, und es lauschen all die vielen frommen und hochgelahrten Patres. Medardin von Rottenfelt, der greise Gast, aber spricht also: "Es sind jetzt 70 Jahre her, da diente hier im Kloster ein armer Küchenjunge aus Medard, Karl Dickopp seines Namens, ein braver und fleißiger Bursche, den alle ob seiner Unschuld liebten. Eines Tages aber, nach einem Festmahle, gleich dem heutigen vermisste der Koch einen wertvollen silbernen Löffel. Gleich brandmarkten alle den bisher so braven Jungen als den frechen Dieb. Kein Weinen, kein Beteuern seiner Unschuld half. Mit Schimpf und Schande wurde er aus dem Kloster gejagt. Voll Scham wagte er es nicht, seinen braven Eltern vor die Augen zu treten, verließ Trier heimlich noch in der Nacht und ging in die Fremde. Kann jemand von Ihnen mir Kunde geben, was aus dem Jungen geworden ist? Wenn es auch schon lange her ist, vielleicht lebt doch noch ein Augenzeuge!"

Da erhebt sich aus dem Kreis der Mönche, gerade dem Redner gegenüber, wo man ihm seinen Platz angewiesen hatte, sein Alter von 90 Jahren zu ehren, ein zitternder Greis und spricht, Tränen in in den Augen: "Ich habe den leidvollen Tag miterlebt, der einen Unschuldigen von dannen trieb und seine braven Eltern aus Gram tötete, ehe noch die Wahrheit ans Licht gekommen war. Wir alle hatten Unrecht geurteilt, denn der verschwundene Löffel fand sich später hinter dem Spülstein, wohin er beim Abräumen der Teller gefallen war.

Wie pochte uns allen das Gewissen! Der Junge geflohen in Schande, die Eltern tot! Wir forschten viele Jahre nach ihm an unzägligen Orten. Niemals aber haben wir eine Spur von ihm gefunden."

Dem Gaste liefen während dieser Worte des alten Paters die Tränen herunter, nicht minder als dem Greise selbst. Schnell aber hatte er sich wieder gefasst und sprach dann mit lauter Stimme: "So will ich denn heute beruhigende und befreiende Kunde Ihnen bringen. Der Knabe kam wohlbehalten in Wien an. Gott und sein Schutzengel hatten ihn in ihre Hut genommen und fügten es, daß er seinen Ohm (*) in der großen Stadt fand. Der erbarmte sich des Knaben, als der ihm sein Leid geklagt, und erzog ihn zu einem Manne, Gott und den Menschen zur Freude. Der reiche Graf von Schwarzenberg nahm ihn, als er seine Studien beendet hatte, in seine Dienste, gewann ihn lieb, adoptierte ihn und vermachte ihm bei seinem Tode sein ganzen, großes Vermögen. Kaiser Ferdinand, dem er vorgestellt wurde, erhob ihn in den Adelsstand und wandte ihm auch sonst sein Wohlwollen zu. Gestern erschien der also geehrte einstige Küchenjunge hier and der Klosterpforte, die er ehemals schmachvoll verlassen musste, und sitzt jetzt als Greis mitten unter ihnen." Dann erhob er sich, eilte auf den alten Pater zu und schloß ihn in die Arme zum Zeichen, daß er nichts nachtrage. Nicht nur den beiden rannen die Tränen herab, die ganze Tafelrunde schluchzte laut auf von Rührung und Freude. Geheimrat Karl Eucharius Medardin von Rottenfelt aber wurde fortan ebenso geehrt von der ganzen Abtei, wie man ihn einst verachtet hatte. Er lebte noch viele Jahre im Mattheiser Hof in der Brotstrasse und setze bei seinem Tode die Abei zu seiner Universalerbin ein, unter der Bedingung, daß die Zinsen seines großen Vermögens zur Unterhaltung armer Leute aus Mattheis und Medard in dem Hospitale der Abei verwende würde. als er hochbetagt 1665 starb, ehrten die Mönche ihn noch im Tode, indem sie ihm in der Maternuskapelle neben der Abteikirche ein würdiges Grabmal bereiteten. Sein Andenken ist heute noch in Trier erhalten durch ein großes Bild im Bürgerhospital St. Irminen. Seine Geschichte aber wurde der Nachwelt übermittelt durch den Matthiser Abt Modestus Mannheim.

* Ohm, alt für Onkel

Quelle: Trierisches Wochenblatt, M.F. J. Müller, 1820

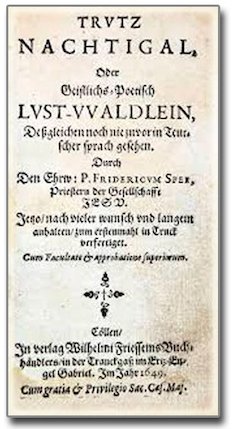

Die Trutznachtigall

300 Jahre ist's nun her. Da wanderte täglich in früher Morgenstunde ein Priester durch das Tor St. Simeon hinaus aus Trier, der Abtei St. Marien zu. Vom Altare kam der schon wo er im heiligen Opfer sein Herz himmelwärts gewandt hatte. Leichtbeschwingt, denn eine große Körperlast beschwerte ihn nicht, eilte er mit dem Brevier in der Hand dahin, unterwegs dem Klang der Fühglocken und dem Gesang der Vögel lauschend. Wie sie in die Welt hineinsangen und klangen, so wolle auch er als Dichter singen, das Lob des Einen, des Unerreichbaren zu künden. Wie die Vöglein in der Frühlingsblütenpracht, die sich ringsum aufgetan hat, so möchte auch er Jesu Preis im Lied verkünden. Dafür kennt er kein schöneres Plätzchen, als den stillen Klosterwald bei St. Marien, wo die Hügel des linken Moselufers im Morgenlichte sinnig erglühen und das Echo so schön erschallt, wie sonst nirgends in Trier. Gleich dem Einsamen, dessen Höhle von drüben herüberwinkt, dem großen Hieronymus, will er einsam hier sein, der Welt so nah und doch so fern, ganz in Gott versenkt.

Kaum ist der junge Priester auf seinem stillen Lieblingsplätzchen angelangt, zieht er auch schon Tafel und Stift aus der Tasche und fängt gleich an zu dichten und zu schreiben, denn sein erglühtes Herz kann es nicht lange an sich halten, und er singt und schreibt:

"Der schöne Frühling schon begund, es war im halben Mertzen,

Da seufzet ich von Seelengrund, der Brand mir schlug von Herzen.

Ich Jesum rief, aus Herzen tief: Ach Jesu, thet ich klagen

Da gund es bald, auch aus dem Wald. Ach Jesu, deutlich sagen."

So sang, umlacht von hellstem Sonnenschein in fröhlichem Wetteifer mit dem Vögelein der Einsame 20 Strophen und schrieb sie nieder auf seine Blätter.

Das Gedicht nannte er Trutznachtigall. So nennen wir es auch heute noch. Der Einsame, der es gesungen, war der Jesuit Friedrich Spee. in der Dreifaltigkeitskirche zu Trier hat er, erst 44jährig, sein frühes Grab und ein einfaches Denkmal gefunden, das die Inschrift trägt: "Friedrich Spee von Langenfeld, S. J. 1591 - 1635" Der Name de Bekämpfers des Hexenwahns aber bleibt uns unvergeßlich, so lange wir aus dem Diözegesangsbuch seine schönen Lieder: "O Haupt, voll Blut und Wunden", "Bei stiller Nacht", "Weh mir, wo soll ich fliehen hin", u.a. singen.

Die Tränen der Trierischen Märtyrer

1674. St. Paulin trauerte. Seine schöne Märtyrerkirche war in großer Gefahr. Graf Vignory, der französiche Stadtkommandant von Trier, dem nichts heilig war, ließ alle Kirchen und Klöster der Umgebung Triers, die den heranrückenden Deutschen irgendeine Deckung bieten konnten, in Schutt und Asche legen. Diesem Schicksal war auch St. Paulin geweiht. Das Volk jammerte und weinte. Die Stiftsherren baten und flehten. Der Stadtkommandant aber blieb unerbitterlich. Da brach aus dem Boden der Gruft der Kirche eine Menge klarer Quellen hervor. Das Volk schrie: „Die Märtyrer weinen, daß man sie in ihrer Ruhe stört; sieh da, ihre Tränen!“ Aber auch dieses Zeichen vom Himmel rührte den Wüterich nicht. Die schöne, herrliche Kirche sank in Trümmer.

St. Matthias und St. Marien waren bis jetzt verschont geblieben, da sie dem Franzosen nicht gefährlich erschienen. Als aber das deutsche Reichsheer die Belagerung Triers begann, ritt Vignory hinaus, die Abtei St. Matthias niederzubrennen. Unterwegs hörte er, daß die Klostergebäude bereits von den Kaiserlichen besetzt seien. Da fluchte er: „Matthias ist uns verloren. Hol mich der Teufel, wenn ich dafür nicht St. Marien in Grund und Boden bohre!“

Seinem lästerlichen Vorsatz ließ er sogleich die Tat folgen. An der Sptze einer großen Schar rückte er noch in derselben Nacht aus, seinen Plan auszuführen. Selbst das furchtbare Gewitter, das als mahnende Stimme Gottes tobte, konnte ihn nicht abhalten, trotzdem seine Leute vor Schrecken zitterten.

Als Vignory eben über die Brücke des Wallgrabens am Simeonstor ritt, fuhr ein greller Blitz hernieder, dem im gleichen Augenblick ein schrecklicher Donner folgte, daß das schwarze Tor in seinen Grundfesten erhebte. Das Pferd des Kommandanten blieb mitten auf der Brücke stehen und war nicht mehr von der Stelle zu bringen. Der Reiter tobte. Heftig setzte er ihm die Sporen in die Weichen, daß das Blut herausspritze. Gleichzeitig fiel von den kaiserlichen Schanzen her der erste Kanonenschuß. Da stürtze das erschrockene Tier über die Brücke in den tiefen Wallgraben, fiel, ohne selbst Schaden zu nehmen, mit der ganzen Wucht seines Leibes auf den grausamen Wüterich und erdrückt ihn, ehe Hilfe kommen konnte. St. Paulin aber erstand aus seinen Trümmern herrlicher als zuvor. Da hörten die Tränen der Märtyrer auf zu fließen.

Der Engel mit dem hölzernen Bein von St. Paulin

Das wunderbare Deckengemäde der Kirche St. Paulin war fast fertig. Der Maler hatte ein unvergleichliches Meisterstück geliefert. Tausendfarbig strahlte der Bilderhimmel hernieder und verkündete laut das Lob des großen Trierer Bischofs Paulinus und den Triumpf der Trierischen Märtyrer, deren Blut die Mosel bis Neumagen gefäbt hatte. Rührung mußte jeder empfinden, der da hinaufschaute, und begeistert werden zum Guten. Das wurmte natürlich den Teufel, der ein Feind alles Reinen und Schönen ist, das in einer Menschenseele sproßt und blüht. Sein ganzer Zorn galt dem Meister, der in sechs Jahren, auf dem Rücken liegend, das unvergleichliche Werk geschaffen hatte. Seine Vernichtung war sein ganzes Sehnen. Bisher war es ihm nicht gelungen, denn vor und während der Arbeit betete der fromme Meister gar oft und schlug so den Teufel in die Flucht. So gelang ihm das Werk, auch die es im Unkreis schmückenden Blumen und Laubgewinde und die zahlreichen Palmen, schöner aber noch die pausbackigen Engelein, die so freundlich nach unten schauen. Nur ein einziges Engelein war noch nicht ganz vollendet. Sein Lockenköpfchen war zum Küssen schön, sein Leib schon mit Flüglen versehen. Das linke Beinchen aber fehlte ihm noch.